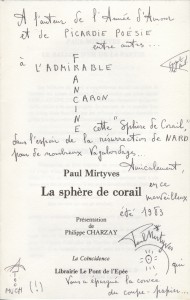

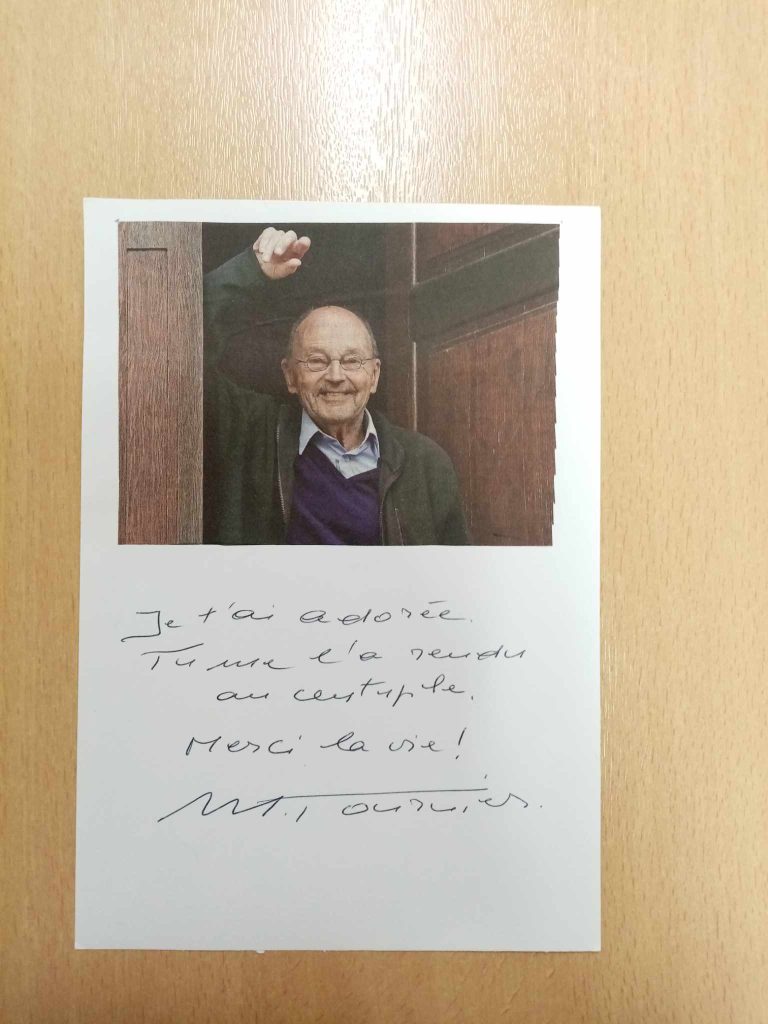

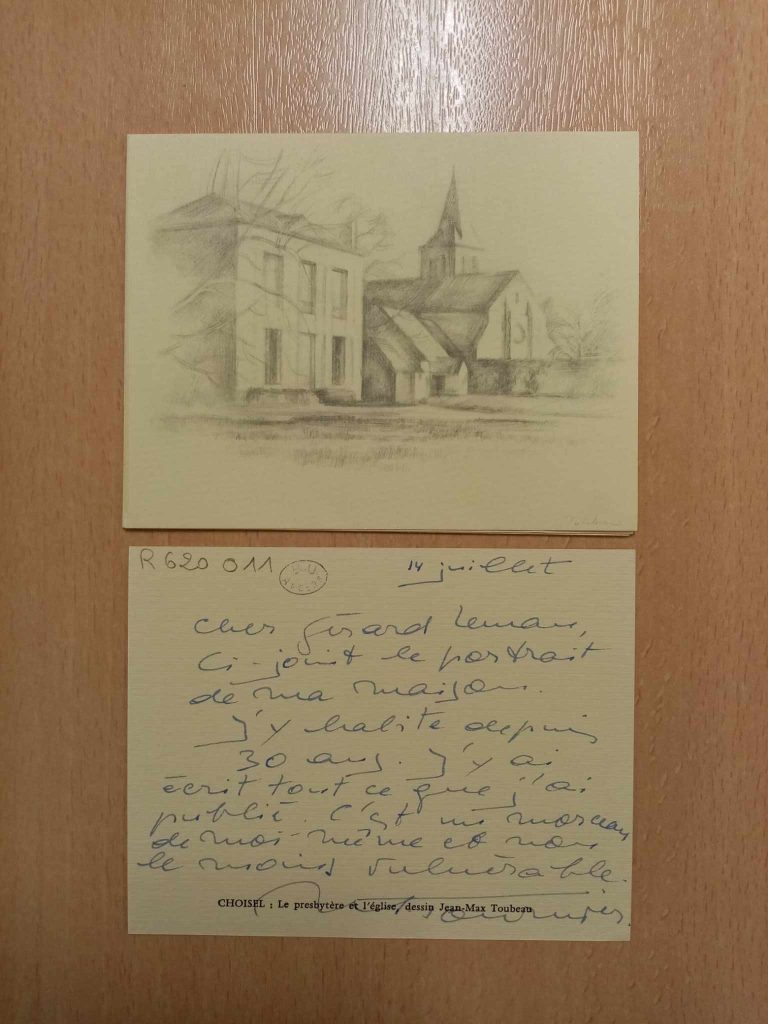

Michel Tournier (1924-2016) est un grand nom de la littérature française. L’auteur de Vendredi ou la vie sauvage, roman qui a développé l’imagination de toute une génération d’élèves aujourd’hui étudiants (peut-être en faites-vous partie), a entretenu une correspondance avec Gérard Léman, un de ses premiers lecteurs, devenu l’un de ses amis. Ces quelques lettres, enveloppes, cartes postales et photographies laissent entrevoir la relation particulière de ces deux hommes. Ces pièces constituent le fonds d’archives Gérard Léman, associées au fonds Michel Tournier.

Continuer la lecture