Le résultat du premier tour de l’élection présidentielle peut être lu de deux manières. Si l’on suit une grille de lecture politique, on peut comptabiliser trois blocs idéologiquement cohérents et de force comparable. La droite néolibérale rassemble 32,63 % des voix autour des candidatures d’Emmanuel Macron et de Valérie Pécresse ; l’extrême droite identitaire (Le Pen, Zemmour et Dupont-Aignan) constitue un deuxième bloc qui pèse 32,28 % des suffrages ; enfin, le total des voix de gauche et d’extrême gauche représente un dernier bloc rassemblant 31,94% de l’électorat. Reste les 3,13% des électeurs de Jean Lassalle, inclassable politiquement.

Une telle analyse du scrutin conduit à minimiser les risques d’une accession de Marine Le Pen à la présidence. Non seulement Emmanuel Macron parviendrait facilement à rassembler son bloc (légèrement plus important numériquement que celui de l’extrême droite) mais de plus il bénéficierait de l’appui d’une partie importante de la gauche dont les responsables sont unanimes dans leurs appels à faire « barrage » à l’extrême droite. Ainsi, sans trop prendre de risque, on pourrait pronostiquer une facile réélection du Président.

Mais si c’est ainsi qu’il faut interpréter le scrutin, pourquoi sent-on une telle fébrilité dans le camp macroniste ? Pourquoi les sondages annoncent-ils un score serré entre les deux finalistes ? C’est qu’il existe une autre manière d’interpréter le vote de dimanche.

Une autre grille de lecture

Si l’on adopte une grille de lecture sociologique, il n’y a pas trois blocs mais deux camps. Le premier, le camp conservateur, représente les gagnants de la mondialisation. Il rassemble ceux qui défendent plus ou moins l’ordre établi et qui s’accommodent, sans toujours l’approuver, de la politique actuelle. Ses électeurs sont des personnes âgées qui n’ont pas connu la précarité au travail. Ils ont confiance dans les institutions, dans la presse et sont bien insérés socialement. Ils sont de droite et de gauche, d’un niveau socio-éducatif élevé et vivent majoritairement dans les banlieues aisées, en centre-ville et dans les métropoles.

Ce camp agrège aux néolibéraux les partis pro-européens de gauche (Hidalgo et Jadot) ainsi qu’une bonne moitié de l’électorat d’Éric Zemmour et une partie de l’électorat de Mélenchon ou de Fabien Roussel.

En face de ce camp se trouve la France des rond points, des « gilets jaunes », celle qui manifestait contre le passe sanitaire et la vaccination. Cette France, peu sensible à la politique institutionnelle, rassemble les précaires et les classes populaires. Politiquement, elle est le plus souvent abstentionniste, même si elle s’exprime davantage à l’occasion des élections présidentielles.

C’est à cette France que Marine Le Pen doit pratiquement tous ses suffrages, mais cet électorat s’est aussi porté électoralement sur Mélenchon, notamment dans les banlieues et les Antilles, et sur Dupont-Aignan, Lassalle et Zemmour. Cette France déclassée tient les clés du second tour. Selon la dynamique de campagne, elle pourrait soit retourner à son abstention habituelle, soit voter Marine Le Pen. Ce qui est sûr, c’est qu’elle est potentiellement majoritaire.

La force des mouvements antisystèmes

D’une manière plus triviale, ce qui frappe dans cette élection c’est la force des partis antisystèmes. Pour la première fois depuis le début de la Vème République, les électeurs ont voté à une très large majorité pour des candidats porteurs d’un discours de rupture.

Dans un ouvrage paru en 2019, les chercheurs Yann Algan, Elizabeth Beasley, Daniel Cohen et Martial Foucault proposent une explication quant à l’émergence des mouvements antisystèmes. Selon eux, le populisme émerge lorsque la défiance s’accroît au sein de la société.

Ils distinguent deux sortes de défiance et donc deux sortes de populisme : d’abord, une défiance purement institutionnelle qui fait le lit d’un populisme de gauche qu’incarnerait par exemple Jean-Luc Mélenchon ou le mouvement des « gilets jaunes ». Ce populisme croit en l’action collective mais ne croit plus aux institutions actuelles qu’il souhaite transformer en profondeur.

À l’inverse, pour les auteurs, les populistes de droite seraient le produit d’une défiance généralisée qui s’adresse autant aux personnes qu’aux institutions sociales. On retrouve cette forme de populisme dans l’électorat de Marine Le Pen, chez les abstentionnistes et au sein des mouvements « antivax ».

Il est la conséquence d’une société marquée par l’individualisme et une forme d’anomie. Il se nourrit parfois d’une paranoïa qui rend sensible les personnes concernées aux thèses du grand remplacement et au complotisme. C’est une population qui a tendance à se replier sur sa sphère privée ou familiale.

Les ouvrages du journaliste américain Thomas Frank décrivent assez justement les sociétés anomiques au sein desquelles prospère le populisme de droite. Dans ces quartiers résidentiels américains, souvent marqués par la désindustrialisation et la dégradation des services publics, la haine contre le « progressisme » tient lieu de ciment social.

Si les causes des populismes sont assez claires, les raisons pour lesquelles la défiance s’accroît au sein d’une société le sont moins. Dans Populisme et néolibéralisme j’ai avancé une explication.

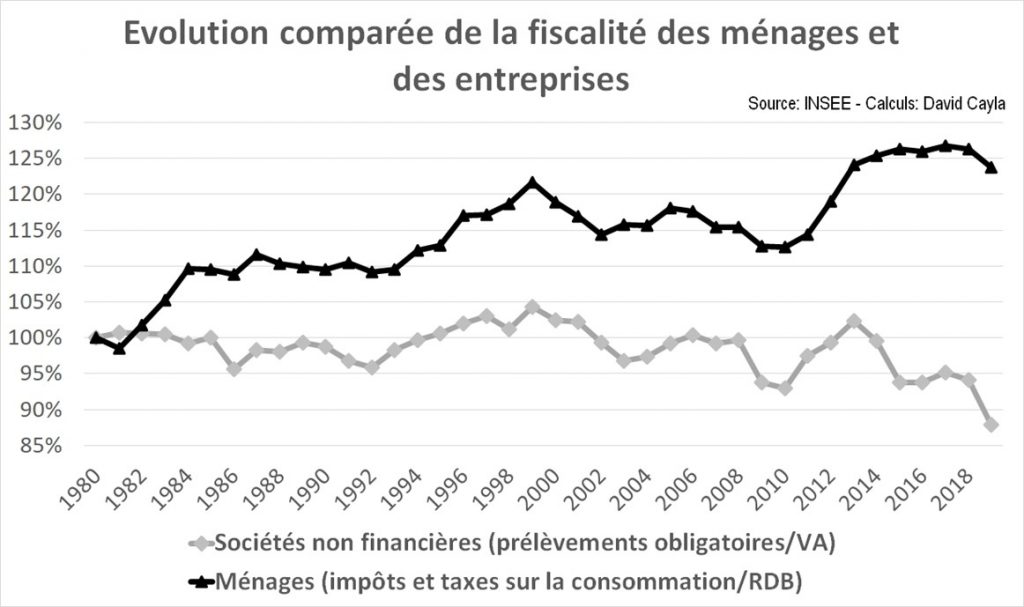

La population perd confiance envers ses institutions lorsque ces dernières ne jouent plus leur rôle qui consiste à tisser des liens et à construire la vie sociale. Ainsi, la première des institutions est l’État, et le premier rôle de l’État est de protéger ses propres citoyens. Or, en choisissant d’insérer la France dans la mondialisation, les gouvernements, depuis quarante ans, ont réduit le champ de l’action politique à des logiques d’attractivité et de compétitivité. La règle de la « bonne gestion » est devenue d’arbitrer systématiquement en faveur des capitaux et des classes supérieures, qui sont mobiles et s’installent là où la fiscalité est la plus douce, contre le travail et les classes populaires et moyennes qui elles sont immobiles et doivent supporter l’essentiel de la charge fiscale.

Une clarification néolibérale

Vu sous cet angle, le quinquennat qui s’achève fut celui d’une clarification néolibérale, c’est à dire qu’il a pris un parti pris clair: celui de mettre l’État au service d’une adaptation de la société aux marchés.

Ce parti pris se retrouve dans la politique fiscale: suppression de l’impôt sur la fortune, baisse de la taxation du capital et de l’impôt sur les sociétés, hausse les taxes sur la consommation. Il se retrouve aussi dans une conception des services publics marquée par la réduction des coûts (fermeture des lits dans les hôpitaux, gel des salaires dans la fonction publique, réduction des dotations aux collectivités territoriales). Enfin, la gestion du covid a donné l’impression que « l’argent magique » qui n’existait pas pour répondre aux besoins des soignants de l’hôpital de Rouen pouvait soudainement affluer pour compenser les pertes des entreprises liées à la crise sanitaire.

Cette politique publique orientée vers le soutien prioritaire au secteur privé, au détriment des besoins sociaux a nourri et entretenu une défiance au sein de l’électorat. Les politiques gouvernementales sont-elles au service de l’intérêt général et du plus grand nombre, ou répondent-elles aux pressions des lobbies et des grandes entreprises ? Cette défiance qui s’est révélée lors du mouvement des « gilets jaunes » s’est ensuite cristallisée au moment de la crise sanitaire durant laquelle les théories les plus folles ont circulé sur l’innocuité des vaccins ou sur la pertinence des confinements.

Plus généralement, ce qui est apparu aux yeux d’une partie de l’opinion, c’est que l’État n’était pas là pour protéger la population mais pour la punir ou la manipuler. C’est cette thèse teintée de paranoïa que défend la philosophe Barbara Stiegler. Les conséquences de cette défiance ont pu être mesurées par le taux de vaccination, beaucoup plus faible dans les territoires populaires et les départements d’outre-mer que dans les quartiers favorisés. Le résultat du 10 avril semble exprimer la même défiance. Si les institutions ne sont pas remises à l’endroit, si les politiques menées continuent de donner l’impression de servir des intérêts qui ne sont pas ceux de la majorité, il est clair qu’une partie grandissante de la population sera tentée par le vote de sécession.